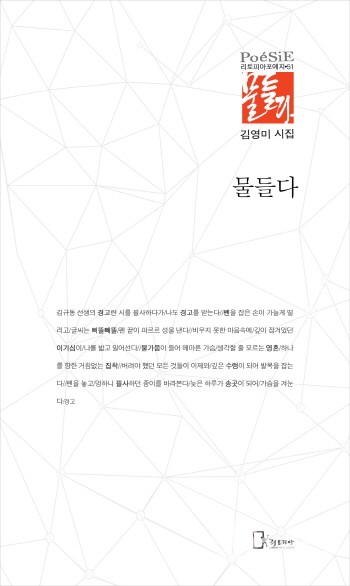

김영미 시인의 시집 물들다(168쪽, 9,000원)가 리토피아에서 출간됐다.

전체 작품 67편을 5부로 나누어 수록한 이 시집은 시인의 ‘간절한 치유와 구원의 기도가 지상의 비루한 세계와 맞섰던 뭇존재들의 영원한 안식을 위한 것.

우리시대의 타락하고 부정한 것들에 대한 단죄와 심판을 위한 것이며, 수억만년 우주의 시간을 농락하는 인간의 어리석음에 대한 준열한 꾸짖음과 그에 대한 반성’으로 가득하다.

그는 「시인의 말」에서 ‘죽을 것 같은 날들이 있었음에도 마음을 다해 사랑하고 그리워해야 할 대상이 없었다는 것은 아무래도 내 생애 가장 큰 죄였음을 이제와 알게 되었다. 다시 옷깃을 여미는 시간이다.’는 말로 자신의 시에 대한 치열한 생각을 유감없이 드러냈다.

시집 해설을 맡은 문학평론가 고명철 광운대 교수는 ‘김영미의 시집 물들다를 통독하면서 새삼 시를 에워싼 근원적 물음들과 마주한다.

자기의 민낯을 대해야할 뿐만 아니라 알몸을 응시해야 하는 저 뻔뻔함과 두려움, 그리고 자신도 모르는 새 탐닉하게 되는 나르시시즘 속에서 시는 특유의 존재 가치를 얻는다.’라는 말로 그의 시가 던지는 시적 질문에 동의를 표시했다.

날개

새가 살았을 때는

바람을 품어 허공을 날더니만

새가 죽었을 때는

바람이 불어와 몸을 흔들어도

허공을 알지 못한다

경고

김규동 선생의 경고란 시를 필사하다가

나도 경고를 받는다

펜을 잡은 손이 가늘게 떨리고

글씨는 삐뚤빼뚤

펜 끝이 파르르 성을 낸다

비우지 못한 마음속에

깊이 잠겨있던 이기심이

나를 밟고 일어선다

불가뭄이 들어 메마른 가슴

생각할 줄 모르는 영혼

하나를 향한 거침없는 집착

버려야 했던 모든 것들이 이제와

깊은 수렁이 되어 발목을 잡는다

펜을 놓고

멍하니 필사하던 종이를 바라본다

늦은 하루가 송곳이 되어

가슴을 겨눈다